* 講義のテーマ : 電池搭載が不要な近距離無線の技術について

* 講義のテーマ : 電池搭載が不要な近距離無線の技術について

* 講義で用いるテキスト : ダウンロードは [コチラ] から

* 講義コード : I45A / O45A [シラバス]

* 学年 : 博士前期課程 電気工学専攻 1年 / 量子理工学専攻 1年

* 学期 : 前期

* 私の講義担当日 : 第9回 6月12日(木曜日)

* 5時限 : 16:40 ~ 18:10

* ご連絡やお問い合わせは [コチラ] から

* 年度別 講義内容

* 年度別 講義内容

・ 先端技術は基礎理論の集大成(2015年)

・ 90分で学ぶ情報通信の先端技術(2016年)

・ 数学と物理と電磁気学も同時に学ぶ(2017年)

・ グラウンドについて考える(2018年)

・ アンテナの近くで何が起こっているのか?(2019年)

・ 人体が発する電気信号を利用する(2020年)

・ コロナ禍で注目される情報通信(2021年)

・ テレパシーは可能なのかを工学的に考えてみる(2022年)

・ 人や物の識別を電子的に行う技術(2023年)

・ 物理現象から数式を組み立てる(2024年)

・ 電池搭載が不要な近距離無線の技術について(2025年)

・ 氏名 : 根日屋 英之 (ねびや ひでゆき)

・ 氏名 : 根日屋 英之 (ねびや ひでゆき) ・ アンプレット通信研究所(常勤場所) ⇒ [

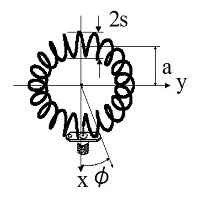

・ アンプレット通信研究所(常勤場所) ⇒ [ 1波長ループアンテナと同等な指向性を有し、同軸給電線との整合が容易、かつ、小形(小型と同義)にしても利得低下の少ない特長を有する スパイラルリングアンテナ を考案しました。

1波長ループアンテナと同等な指向性を有し、同軸給電線との整合が容易、かつ、小形(小型と同義)にしても利得低下の少ない特長を有する スパイラルリングアンテナ を考案しました。 スパイラルリングアンテナは、スパイラルの直径 2s = 0.024波長、ピッチ角Φを 17.0 度に設定し、そのスパイラルを 半径 a = 0.0754 波長で 21 回巻くと、インピーダンス整合回路やバラン無しで 50Ω同軸ケーブルと直接、接続できます。このときのアンテナの最大外径寸法は 0.176 波長と小形になります。アンテナ利得は 2.0 dBi、帯域幅は 4.2 %(リターンロス : -10dB 以下)であり、スパイラルリングアンテナは小形化率に対して非情に高い利得を有するアンテナです。

スパイラルリングアンテナは、スパイラルの直径 2s = 0.024波長、ピッチ角Φを 17.0 度に設定し、そのスパイラルを 半径 a = 0.0754 波長で 21 回巻くと、インピーダンス整合回路やバラン無しで 50Ω同軸ケーブルと直接、接続できます。このときのアンテナの最大外径寸法は 0.176 波長と小形になります。アンテナ利得は 2.0 dBi、帯域幅は 4.2 %(リターンロス : -10dB 以下)であり、スパイラルリングアンテナは小形化率に対して非情に高い利得を有するアンテナです。